Mauerschau – Die DDR als Film

Dr. Dominik Orth und die Filme über einen verschwundenen Staat

Am 9. November jährt sich zum 30. Mal der Mauerfall und damit der Anfang vom Ende der Deutschen Demokratischen Republik. Ein Jahrhundertereignis, mit dem sich seither unterschiedlichste wissenschaftliche Disziplinen beschäftigen. Der Wuppertaler Literatur- und Medienwissenschaftler Dr. Dominik Orth bringt dazu, in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Heinz-Peter Preußer von der Universität Bielefeld, im Frühjahr 2020 das Buch „Mauerschau – Die DDR als Film“ heraus.

Die Anfänge für dieses Buch liegen bereits zehn Jahre zurück. Damals organisierten die beiden Wissenschaftler mit einem weiteren Kollegen im Zuge des 20-Jahr-Gedächtnisses zum Mauerfall Aktionen in Form einer Filmreihe, einer Tagung und einer Publikation. „Der Schwerpunkt lag auf der Zeit nach der Wende. Wir haben damals bewußt sowohl literarische als auch filmische Erzählungen herangezogen, die insbesondere die Zeit nach der Wiedervereinigung thematisieren“, erklärt Orth, „und als nun der 30. Jahrestag anstand, dachten wir, wir können an diese Vorbereitungen anknüpfen und haben dann die DDR selbst als Gegenstand in Filmen sowie auch Filme aus der DDR berücksichtigt.“ Das entscheidend Neue an diesem Buch ist der große Überblick. „Es gibt viele Publikationen zu einzelnen Filmen, zu einzelnen Phänomenen“, konkretisiert er, „aber wenig Überblicksdarstellungen, die sowohl Filme aus der DDR als auch über die DDR aus der Zeit, als der Staat noch existierte, behandeln.“ So entstand die Idee, ein Buch herauszugeben, in dem die ganzen Facetten der Selbst- und Fremdbilder aus der Bestehenszeit sowie der Nachfolgezeit der DDR ineinanderfließen. Eine Ringvorlesung zum Auftakt Um diese Mammutaufgabe zu bewältigen bedienten sich die beiden Herausgeber anderer Fachwissenschaftler und organisierten im Sommer 2018 eine große Ringvorlesung an der Universität Bielefeld. Unter Vorgabe einer Auswahl besonders relevanter Filme wandten sie sich an Kollegen unterschiedlichster Disziplinen. „Wir haben dann interdisziplinär Germanisten, Filmwissenschaftler, Medienwissenschaftler und Geschichtswissenschaftler angesprochen, die als DDR-Experten schon aufgetreten sind und dementsprechend Erfahrung hatten, sowie Fachleute, die über DDR-Filme oder Filme, die nachträglich über die DDR entstanden sind, gearbeitet haben. Wir fragten auch Wissenschaftler, die kulturwissenschaftlich immer hinterfragt haben, wie Zeitgeschichte und Erzählung zusammenhängen.“ Die Vorträge der Ringvorlesung zu ausgewählten Filmen in und über die DDR fließen als Aufsätze in den neuen Sammelband mit ein. DEFA – Deutsche Film AG Aber wie erkennt man einen DDR-Film überhaupt? „Am DEFA-Logo“, lacht Orth, „das wäre die einfache Antwort. Die DEFA war der

Es gab keine Zensur

„Offiziell gab es keine Zensur“, sagt Orth bestimmt und muß dann doch grinsen, denn „die Filme mußten durch den Staat zugelassen werden. D.h., es gab verschiedene Institutionen, die von der ersten Filmidee an bis zum Schluß dafür gesorgt haben, daß der Film auf Parteilinie bleibt.“ Bei dieser Maßgabe wundert es dann schon, daß bei der Produktionsvielfalt der DEFA lediglich 30 Filme verboten, deren Produktion abgebrochen oder gar nicht erst aufgeführt wurden. Dafür hat Orth eine Erklärung: „Viele Filme wurden im Entstehungsprozeß, der von vornherein mit der Partei verwoben war, schon beeinflußt. Es gibt dieses geflügelte Wort von der Schere im Kopf. Die Filmemacher wußten vorher schon, was Probleme geben könnte und haben die entsprechenden Szenen gleich rausgeschnitten oder gar nicht erst gedreht. Die haben sich selbst zensiert, wenn man so will, bevor es zu der speziellen und faktisch doch vorhandenen Zensur kam.“ In diesem Zusammenhang nennt Orth auch das sogenannte Kahlschlag-Plenum aus dem Jahre 1965. Auf dem 11. Plenum des Zentralkomitees der SED wurden die Künstler der DDR angeklagt. Wortführer Erich Honecker warf ihnen u. a. Nihilismus und Pornographie vor. Zahlreiche Filme – auch von regimefreundlichen Regisseuren – wurden daraufhin, neben vielen Büchern, verboten.

Die Spur der Steine, ein Kellerfilm Der vielleicht bekannteste verbotene, sogenannte Kellerfilm – Indexfilme lagerten nur noch im Kellerarchiv –, ist `Die Spur der Steine´, eine DEFA-Produktion mit Manfred Krug in der Hauptrolle aus dem Jahr 1966. „In dem Film werden Parteifunktionäre dargestellt“ erklärt Orth, „und die Darstellung dieser Parteifunktionäre stimmte nicht mit dem Selbstbild der Partei überein. Im Film waren das recht verbohrte, starrköpfige Parteisoldaten. Einer beging Ehebruch und erkannte das daraus entstandene Kind nicht an. Das war moralisch höchst verwerflich! Und die Partei wurde als zerstritten mit unterschiedlichen Flügeln dargestellt. Das paßte der SED natürlich nicht. Gleichzeitig gibt es so eine Cowboymentalität, es geht ja um eine Arbeiterbrigade. Die werden teilweise wie in einem Western inszeniert, verhalten sich auch dementsprechend anarchistisch. Sie springen nackt in einen Teich und schmeißen einen Volkspolizisten mit ins Wasser. Das hat der Staatsführung wenig behagt.“ Die Intention des Regisseurs, der Probleme aufzeigen wollte, die zu einer Verbesserung der Verhältnisse beisteuern sollten, sah die Staatsführung als Bedrohung an und sorgte dafür, daß der Film nach wenigen Tagen aus den Kinos verschwand. „Die Partei hat sogar Störer organisiert, die die Vorführung mit Zwischenrufen unterbrochen haben oder gar zum Abbruch des Films führten“, erläutert Orth. Tatsächlich wurde `Die Spur der Steine´ erst nach dem Mauerfall wiederaufgeführt. Zeitgeschichtlich herausragend

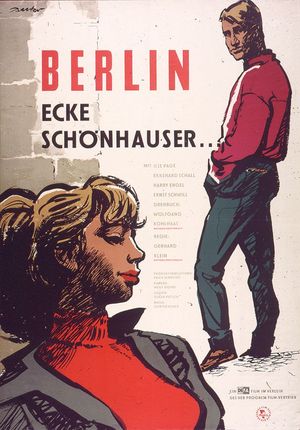

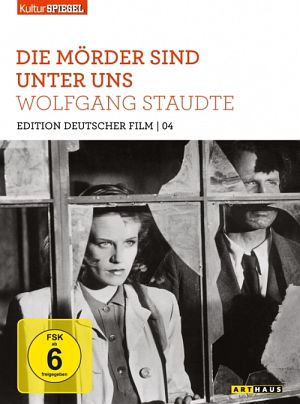

Die Ausbürgerung Wolf Biermanns 1976 und die damit verbundene Ausreise bekannter DEFA-Künstler wie Manfred Krug, Armin Müller-Stahl und Angelika Domröse führten kurzzeitig zu mehr Freiheiten im Film, so daß die Produktion „Solo Sunny“ von 1980 über die Selbstfindung einer jungen Künstlerin, sogar das Tabuthema Suizid behandeln durfte. „Es ist tatsächlich erstaunlich, daß der Film veröffentlicht werden konnte“, sagt Orth, denn „diesen Film fand die Parteiführung nicht gut, weil damit suggeriert wird, daß die Leute aus der sozialistischen Gesellschaft die gleichen Probleme haben, wie die aus der westlichen Gesellschaft.“ Zeitgeschichtlich haben die DEFA-Spielfilmproduktionen durchaus auch weitere herausragende Filme erstellt. „`Die Mörder sind unter uns´ (1946), ist der erste DEFA-Film, der noch vor der Staatsgründung produziert wurde. Es ist eine unmittelbare Auseinandersetzung mit dem NS-Regime. Ästhetisch gut gemacht, hat er viele Anleihen an den expressionistischen Film. `Der geteilte Himmel´ (1964) von Konrad Wolf ist eine Literaturverfilmung einer Vorlage von Christa Wolf. Der Film legitimiert einerseits die Teilung und die Mauer implizit, ist aber ästhetisch und künstlerisch hochinteressant“, sagt Orth. „`Die Legende von Paul und Paula´ (1973) ist im Grunde ein Liebesfilm und gilt als Kultfilm heute. `Jakob der Lügner´ (1974) ist die einzige DEFA-Literaturverfilmung, die für einen Oscar nominiert war. Das sind zeitgeschichtlich wirklich bemerkenswerte Werke.“ Mit Ostalgie der Vergangenheit begegnen Und dann ist da noch die Zeit nach der Wende. Wie schildern Filmemacher die DDR nach dem Mauerfall? „Da gibt es verschiedene Schwerpunkte“, erklärt Orth, „einmal als nostalgischer Ort, also Filme wie `Sonnenallee´ (1999) oder Good Bye, Lenin!´ (2003), die das Leben in der DDR thematisieren, gerade das Leben von aufwachsenden jungen Menschen. Das Politische spielt da gar nicht so eine große Rolle. Das andere ist der Unrechts- und Spionagestaat. `Das Leben der Anderen´ (2006) ist ein gutes Beispiel, wo die zu kritisierenden Elemente, die mit der DDR einhergingen, auch thematisiert wurden. Aber auch Ausnahmeproduktionen wie `Wir können auch anders (1993) von Detlev Buck gibt es, das ist dann die DDR als wilder Osten. Ein Roadmovie durch die DDR.“

Dominik Orth absolvierte ein Magister-Studium mit den Fächern Kulturwissenschaft, Germanistik und Geschichte an den Universitäten Bonn und Bremen. Er promovierte 2012 an der Universität Bremen. Seit 2017 arbeitet er als Lehrkraft für besondere Aufgaben im Bereich Neuere deutsche Literatur in der Fachgruppe Germanistik an der Bergischen Universität. Redaktion: Frank Becker |

Mauerschau – Die DDR als Film

Dr. Dominik Orth und die Filme über einen verschwundenen Staat

von Uwe Blass

Film, Fernsehen, DVD

08.11.19