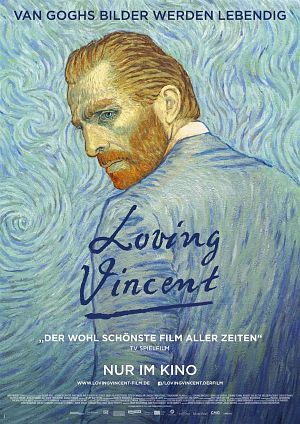

Loving Vincent

(GB, Polen 2017) Regie: Dorota Kobiela, Hugh Welchman

(Animation, Biographie) Schon wieder ein Maler – was ja nicht erstaunt, sie sind ja allesamt interessante, skurrile Persönlichkeiten. In den letzten Jahren sind sie (von Turner bis Monet) im Dutzend billiger in „Biopics“ über die Kinoleinwand marschiert. Daß man sich Vincent van Gogh vorgenommen hat, ist schon lange her (1956, sehr eindrucksvoll mit Kirk Douglas als van Gogh und Anthony Quinn als Gauguin). Nun ist er erneut an der Reihe, aber in einem Film, der so gar nichts mit den üblichen Lebensgeschichten dieser Art zu tun hat. Inhaltlich nicht – und schon gar nicht formal. Und darauf kommt es an.

Die beiden Filmemacher Dorota Kobiela und Hugh Welchman hatten für die polnisch / britische Co-Produktion „Loving Vincent“ eine noch nie da gewesene Idee: Es ist, auf der Basis eines mit Menschen gedrehten Spielfilms, dann am Ende doch ein „animiertes“ Kunstwerk geworden. Jedes Bild wurde – in der Arbeit von mehr als 100 Künstlern, die mit der Hand, nicht mit dem Computer unterwegs waren – im Sinne van Goghs „übermalt“, wobei man oft von berühmten Gemälden ausging, die jeder kennt. Und die dann zu „leben“ beginnen. Der Effekt ist verblüffend, auch wenn dem Zuschauer gelegentlich die Augen weh tun, weil van Goghs Farben in der Bewegung dann arg „flimmern“.

Was kann man auf diese Art erzählen? Nun, wann immer eine Berühmtheit unter nicht ganz geklärten Umständen gestorben ist, halten sich Gerüchte und Spekulationen über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Van Gogh, der sich selbst in den Bauch schoß und daran starb, ist so ein Fall. Ob der scheinbar eindeutige Selbstmord vielleicht ein Mord oder nur ein tragischer Unfall war – wer weiß es schon?

Das machen Kobiela und Welchman zum Ausgangspunkt ihrer erfundenen Geschichte, die auf zwei Ebenen läuft: Die scheinbare „Gegenwart“ spielt etwa ein Jahr nach van Goghs Tod und schickt einen jungen Postboten, dessen Vater mit van Gogh befreundet war, quasi aus, um die Frage nach dessen Tod zu stellen. Was man ihm im Lauf der Handlung erzählt, die Rückblenden also, erfolgen Grau in Grau (Schwarz/Weiß), was diesem Teil des Geschehens den Charakter eines Film Noir gibt, der es auch sein will: ein Krimi. Nur, daß die Autoren natürlich auch nicht wissen, was wirklich geschehen ist.

Immerhin, wenn Postbote Armand Roulin, dessen gelbe Jacke immer unverkennbar ins Auge sticht, nach Auvers kommt, die letzte Station in van Goghs Leben, da findet er viele Leute, die ihn gekannt haben und ihm vieles erzählen können. Hier hat man ihn nicht nur als den „verrückten“, sondern auch als den großen Künstler gekannt. Er schien so glücklich, sagt der Bootsmann, der ihm beim Malen zusah. Er war doch in die Tochter von Dr. Paul Gachet verliebt, erzählt die Kellnerin in dem Wirtshaus, wo er lebte und wo Roulin sich das Sterbezimmer ansehen darf. Aber warum leugnet die Tochter diese Beziehung…?

Kurz, es ist als Krimi gemeint, aber spannend wird es nie. Tatsächlich ist es nur eine respektvolle, liebevolle Huldigung von Leuten geworden, die sich viel mit van Gogh beschäftigt haben und vor allem Wissen über ihn vermitteln wollten. Wenn es nur ein „Film mit Menschen“ wäre (man kann die Schauspieler, die die Rollen spielen, nie erkennen, weil sie à la van Gogh „übermalt“ sind), könnte einem ein wenig langweilig werden.

Und doch passiert es nicht, weil man immer wieder auf die „farbigen“ Passagen des Films wartet – wenn die Gemälde des Vincent van Gogh quasi laufen lernen, wenn sie den lebendigen Hintergrund seiner Geschichte bieten. Er hat ja alles gemalt, seine Umgebung, die Menschen – von früh bis spät, wie man in dem Film erfährt. Wie er die Welt sah, so sieht man sie hier auch.

Übrigens: „Loving Vincent“ heißt, solange man es nicht besser weiß, „Vincent lieben“, und das stimmt auch. Tatsächlich hat er aber die Briefe an seinen Bruder stets so unterschrieben…

Renate Wagner

|

Eine respektvolle, liebevolle Huldigung

„Loving Vincent“ von Dorota Kobiela, Hugh Welchman

von Renate Wagner

Filme

09.01.18