ben zi bena, bluot zi bluoda

Überlieferung, Bedeutung und Entwicklung

deutschsprachiger Zaubersprüche

Von Heinz Rölleke

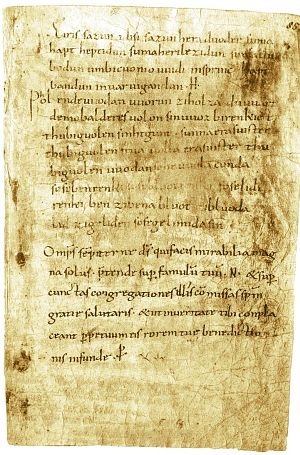

In der Merseburger Domstiftsbibliothek wurde 1841 ein wohl zu Beginn des 10. nachchristlichen Jahrhunderts auf dem freigebliebenen Vorsatzblatt eines Sakramentars niedergeschriebener Text gefunden. In sauberer fehlerfreier Handschrift sind hier zwei Zaubersprüche überliefert; den Rest der Seite füllt ein lateinischsprachiges Gebet von der Hand eines anderen Schreibers, das wohl später nachgetragen wurde. Die sensationelle Entdeckung veranlaßte Jacob Grimm, den Text mit einem grundlegenden Kommentar schon 1842 in den Abhandlungen der Berliner Akademie zu veröffentlichen. Die beiden Sprüche in althochdeutscher Sprache gehören zu den äußerst dünn gesäten Zeugnissen vorchristlicher Glaubensvorstellungen und religiöser Praktiken. Es spricht vieles dafür, daß die Niederschriften im Kloster Fulda entstanden sind, wo das Sakramentar bis 990 nachweisbar ist. Die Überlieferung des mit Sicherheit in Fulda entstandenen berühmten „Hildebrandliedes“ ist verblüffend ähnlich. Es handelt sich auch hier um einen Nachtrag auf zwei frei gebliebenen Blättern eines lateinischen Codex, die man wohl als Schreibübung eines Klosternovizen, der zuweilen von einem Schreibmeister abgelöst wird, deuten kann. Der Novize dürfte das alte Heldenlied wohl aus dem Gedächtnis niedergeschrieben haben – so nur wird man die Entstehung und den Charakter der Handschrift überzeugend erklären können. Die Niederschrift der Merseburger Sprüche, die ja ebenfalls in Fulda entstand, ist hingegen so flüssig und fehlerfrei, daß sie ganz bewußt einen alten heidnischen Text entweder nach einer schriftlichen Vorlage oder aus der Erinnerung des Schreibers - warum auch immer - überliefern sollte. Die germanistische Forschung ist sich bis heute über die Entstehungszeit der beiden Sprüche extrem uneinig. Die sämtlich nicht beweiskräftigen Vermutungen reichen vom 3. bis zum 9. Jahrhundert.

Solche Zaubersprüche werden im frühen Mittelalter fast nur durch mündliche Tradition in Menge verbreitet und im Gebrauch gewesen sein. Als die christlichen Missionare indes Schreib- und Lesekunst zu verbreiten begannen, war man natürlich nicht an der Erhaltung solch heidnischer Glaubensvorstellungen interessiert – im Gegenteil. Es ist zu vermuten, daß sowohl entsprechende mündliche Traditionen wie auch die wenigen schriftlichen Zeugnisse verboten und ausgerottet werden sollten. So haben sich nur ganz wenige alte Zaubersprüche in schriftlicher Form ins Mittelalter retten können. Es war für die klösterlichen Schreiber des „Hildebrandliedes“ wie der Merseburger Sprüche wohl nicht ganz ungefährlich, heidnische Texte festzuhalten, so daß man sie in älteren Geistlichen Codices versteckte.

Im ersten Zauberspruch („Eiris sazun idisi“) geht es um die Befreiung Gefangener; im zweiten um die Heilung eines Pferdes, das sich einen Fuß verrenkt hat. Sollten diese Themen nicht zufällig 'überlebt' haben, so wären sie wohl ein Zeichen für ihren reichlichen Gebrauch zu werten. Kleinräumige kriegerische Händel gab es seinerzeit allenthalben, und die gar nicht so einfache Befreiung der in Gefangenschaft geratenen eigenen Krieger (wo möglich noch auf dem Schlachtfeld) war dementsprechend ein großes Anliegen, das man den Göttern vortrug. Noch häufiger waren im alltäglichen Leben Verletzungen der Reit- oder Zugpferde, wodurch die Beweglichkeit der Besitzer empfindlich, zuweilen sogar lebensgefährlich eingeschränkt war.

Der zweite Spruch ist hier in normalisierter Orthographie mit einer Übersetzungshilfe angeführt:

Phôl ende Wuodan fuorun zi holza.

dû wart demo Balderes folon sîn fuoz birenkit.

thû biguol en Sinthgunt, Sunna era swister;

thû biguol en Frîja, Folla era swister;

thû biguol en Wuodan, sô hê wola conda:

sôse bênrenki, sôse bluotrenki,

sôse lidirenki:

bên zu bêna, bluot zi bluoda,

lid zu geliden, sôse gelîmida sîn.

-----

Phol und Wotan ritten in den Wald.

Dabei wurde dem Fohlen Baldurs ein Fuß verrenkt.

Dort beschwor ihn Sinthgunt die Schwester Sunnas;

dort beschwor ihn Freia, die Schwester Vollas;

dor beschwor ihn Wotan, der das sehr gut verstand:

Wie die Beinverrenkung, so die Blutverrenkung,

so die Gliederverrenkung:

Knochen zu Knochen, Blut zu Blut,

Glied zu den Gliedern, so sollen sie geleimt sein.

Der Spruch hat einen besonderen Wert durch die aus dieser Zeit sehr seltene Überlieferung von Namen heidnischer Göttinnen, die

Das Unglück wird nicht zufällig in einem Wald ('im wilden walt') lokalisiert, den man seinerzeit noch als einen Ort für alle möglichen Gefährdungen ansah, eine Vorstellung, die immer noch aus vielen Märchen bekannt ist. Nicht nur für den Menschen, sondern wie hier geschildert ist der Wald ein Ort der Schrecknisse auch für die Götter.

Die beiden ersten Verse schildern eine Situation, in der sich in früherer Zeit das Unglück mit Baldurs Fohlen ereignet hat. Die Reaktion der anderen Götter darauf ist in den Versen 3 bis 5 in einem Dreischritt mit Achtergewicht vorgestellt: Nach den vergeblichen Heilungsversuchen wird Wotans Macht besonders herausgestellt, der den Heilsegen gut („wola“) und damit hilfreich anzuwenden vermochte („sô hê conda“). Der gesamte erste Teil solcher Sprüche heißt altnordisch „spel“: Eine Begebenheit wird (den Göttern) als Bei-spiel (bî-spel) vorgetragen, wie sehr sie durch ihr Vermögen seinerzeit zu helfen vermochten. Darauf folgt (in den 3 Schlußversen) der „galdr“, der eigentliche Zauberspruch mit der indirekten Empfehlung, ihn erneut anzuwenden. Das Vertrauen in eine überirdische Hilfe ist eine eigenständige Vorstufe zu den sogenannten Hochreligionen, und es ist durch die Jahrhunderte erhalten geblieben. Die durch das Christentum verbotenen und gar als sündhaft erklärten Sprüche lebten mit einigen Abwandlungen, von Generation zu Generation mündlich weitergegeben, zäh im sogenannten literarischen Unterstrom fort.

Diese Entwicklung ist einerseits ein Zeugnis dafür, daß Menschen zu allen Zeiten ihre Zuflucht zu früher angeblich erfolgreichen magischen Praktiken nehmen, und zwar besonders in Nöten, denen man anders nicht beizukommen wußte; andererseits wurde sie durch eine geniale Idee eines der bedeutendsten Päpste gestützt, denn Gregor der Große (im Amt 590 bis 604) hatte den Missionaren empfohlen, vorchristliche Zeugnisse (Heiligtümer, Opferstätten oder eben auch in Wort und Schrift weitergegebene heidnische Lehren und Formen der Götterverehrung) nicht durch Zerstörung auszurotten, sondern sie sozusagen umzuweihen. Die Gläubigen konnten dann weiter zu ihren altgewohnten heiligen Stätten pilgern und dort ihre Opfergaben bringen – allerdings hatte inzwischen der Heilige Petrus den Obergott Wotan abgelöst. Für die Weitertradierung alter Zaubersprüche heißt das: Die Bezeichnungen der alten Götter wurden durch die Namen biblischer Heiliger ersetzt.

Solche Sprüche sind im Lauf der folgenden tausend Jahre vielfach schriftlich überliefert, so daß man auf eine schier ungeheure Verbreitung in der mündlichen Tradition schließen darf. Ein Beispiel zeigt, wie lebendig der Merseburger Pferdesegen noch im frühen 16. Jahrhundert war:

Der heilig man S. Simon [Petrus]

sol gein Rom, reiten oder gon,

da tratt sein folan auf ein stein

und verrenkte ein bein.

Bein zu bein, blut zu blut,

ader zu ader, fleisch zu fleisch.

Auch hier ist die Trennung von spel und galdr deutlich. Auffällig ist das allmähliche Eindringen des modernen Endreims (Simon/gon; stein/bein).

Bei den relativ vielen Wunden, die man in älteren Zeiten davon trug, war das Stillen des Blutes als erste Hilfe besonders wichtig. In einem wohl um 900 entstandenen Trierer Segen (ohne irgend einen direkten Bezug auf das Neue Testament!), in dem die Teilung von spel (Verse 1-3) und galdr (Vers 4) noch wie selbstverständlich gegeben ist, heißt es:

Crist warth giwund,

tho warth he hal gi ok gesund:

that bluod forstuond,

so duo thu bluod.

Hier scheint die Szene - allerdings kaum erkennbar - auf Christi Taufe im fließenden Jordan durch Johannes den Täufer anzuspielen: „Jesus kam an den Jordan zu Johannes, daß er sich von ihm taufen ließe“ (Matth. 3.13). Bei der Umformung der heidnischen Zaubersprüche, die Blut stillen sollten, suchte man offenbar in der Bibel nach Bildern des Fließenden, und so wurden Johannes der Täufer und der Fluß Jordan, in den Christus nach der Überlieferung gestiegen und der nach der Legende während der Taufe still stand, in vielen Heilsprüchen genannt, die fließendes Blut zum Stillstand bringen sollten.

Häufiger erscheint allerdings die Gestalt des Apostelfürsten Petrus, der den Rang Wotans einnahm und nun für viele seiner Funktionen zuständig war, wobei man auf die Schlüsselübergabe im Matthäus-Evangelium (16.19) rekurrierte. Der Himmelspförtner war ermächtigt, den Himmel zu öffnen oder zu verschließen, und er war wie einst Wotan (oder auch schon Zeus/Jupiter oder Janus) unter anderem für das Wetter zuständig, das vom Himmel geschickt wurde. Das älteste Zeugnis für ein deutschsprachiges Geistliches Lied ist ein bei Prozessionen und Wallfahrten gesungener althochdeutscher Bittgesang, der gegen Ende des 9. Jahrhunderts aufgezeichnet wurde, das altbairische „Petruslied“. Die beiden Eingangsstrophen entsprechen der Funktion des spel: Christus hat Petrus die Gewalt verliehen, die auf ihn vertrauenden Menschen aus Notlagen zu retten sowie jeden durch des „himmelrîches portûn“ einzulassen „den er uuili“. Der galdr in der dritten Strophe wird durch den Refrain des altkirchlichen „Kyrie eleison, Christe, eleison“ gekrönt und abgeschlossen:

Pittemês den gotes trût

alla samanta uparlût,

daz er uns firtânên

giuuerdo ginâdên!

-----

Laßt uns den Vertrauten Gottes

alle zusammen überlaut bitten,

daß er uns Verlorenen

Gnade zuteil werden läßt.

Die fast inflationäre Indienstnahme des Heiligen für viele Phänomene gab später Raum für Scherze, Parodien und Schwänke (so in einigen Schwankgeschichten in den Grimm'schen „Kinder- und Hausmärchen“). Wenn der Himmelspförtner schlechte Laune hatte, öffnete er die Paradiespforten wie Schleusen und ließ es sintflutartig regnen; das Donnern ist sein Kegelspiel mit den Engeln; arme Sünder, die er nicht in den Himmel einlassen will, erinnern ihn in verschiedenster Weise (etwa mit dem Vorzeigen eines Hahnes) an seine eigene Sündhaftigkeit, als er Christus verleugnete, „ehe der Hahn“ krähte. Petrus und andere Heilige waren zuletzt ganz bewußt von den christlichen Missionaren gegen die heidnischen Gottheiten eingetauscht, nachdem man diese zuvor als Götzen völlig ausrotten wollte und so zum Beispiel das Volk lehrte, statt Wotan donnert oder regnet (Jupiter tonans, Jupiter pluvius) zu sagen: Es donnert, es regnet. Damit waren Jupiter und Wotan wie „das gezwerge“ (der Zwerg) zu Unpersonen neutralen Geschlechts geworden und sollten auch durch das schemenhafte „es“ möglichst ganz in Vergessenheit geraten. Obwohl solche Witterungsimpersonalia (es friert, es schneit, es stürmt, es blitzt) bis heute gebräuchlich sind, ließ sich das Volk die Vorstellung nicht rauben, daß für die Entstehung solcher ansonsten früher unerklärlicher Phänomene wie etwa den Wetterwechsel eine Person verantwortlich sei.

Das alte Petruslied fand derweil im kirchlichen Bereich bis heute reichste Nachfolge: Die Gebets- oder Liedformen, in denen die alte Struktur der Zauberformeln erkennbar ist, begegnen noch allenthalben. Mit der preisenden Erinnerung an die (Wunder)Taten Christi oder seiner Heiligen verbindet sich die Bitte, ähnliches gegenwärtig wieder zu gewähren.

Christus ist einmal einem Mann begegnet, dessen „ros ist errehet“ (dessen Pferd an einer Beinverrenkung litt). Der Herr lehrt ihn einen wirksamen Heilsegen: Führe dein Pferd an ein Feuer, flüstere ihm ins Ohr und tritt es dann mit dem rechten Fuß, so bessert sich die Verrenkung. Also bete du nun als gläubiger Christ vertrauensvoll ein Vaterunser, sprich den Segen, und Gott läßt gewiß dem verrenkten Fuß Besserung zuteil werden (so der in einer Handschrift aus dem 12. Jahrhundert überlieferte Heilsegen „Ad equum errehet“ - gegen eine Verrenkung beim Pferd). - Bis heute findet sich in allen katholischen Gesangbüchern Friedrich von Spees 1623 entstandenes Lied von den Heiligen Drei Königen, in dessen erster Strophe an Gottes Taten (Matth. 2.1-12) erinnert wird („Es führt drei König Gottes Hand mit einem Stern aus Morgenland...“), ehe sich sofort die Bitte anschließt, den singenden Gläubigen auch solchen Segen zuteil werden zu lassen („Gott, führ auch uns zu diesem Kind und mach aus uns sein Hofgesind!“).

Die uralten Zaubersprüche und Heilsegen haben als struktureller Hintergrund vieler der seit über tausend Jahren entstandenen Gebete und Lieder überlebt: Zeichen für einen fruchtbaren Synkretismus verschiedenster Weltanschauungen und Glaubensvorstellungen.

© Heinz Rölleke für die Musenblätter 2021

|

ben zi bena, bluot zi bluoda

Überlieferung, Bedeutung und Entwicklung deutschsprachiger Zaubersprüche

von Heinz Rölleke

Literatur

01.10.21