Jahr100Wissen

Wir lernen aus der Geschichte nicht, was wir tun sollen.

Aber wir können aus ihr lernen, was wir bedenken müssen.

Das ist unendlich wichtig.

(Richard von Weizsäcker)

In der Reihe „Jahr100Wissen“ beschäftigen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Bergischen Universität mit 100 Jahre zurückliegenden Ereignissen, die die Gesellschaft verändert und geprägt haben.

Froschherzen im Dreivierteltakt

oder wie Botenstoffe der Nervenzellen

elektrische Signale hervorrufen

Die Lebensmittelchemikerin Prof. Dr. Julia Bornhorst über die Entdeckung des ersten Neurotransmitters 1921 und aktuelle Forschungen an der Bergischen Universität

Bis 1921 glaubte man noch, daß nur elektrische Impulse zwischen den Nervenzellen vermitteln. Der Mediziner Otto Loewi konnte vor genau 100 Jahren dann aber die Existenz von chemischen Trägerstoffen beweisen. Wie gelang ihm das?

Bornhorst: Henry Hallett Dale und Otto Loewi erhielten zusammen 1936 für ihre Entdeckungen bei der chemischen Übertragung der Nervenimpulse den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. 1921 konnte Loewi die chemische Weiterleitung von Nervenimpulsen entdecken. Es ist ein spannendes Experiment, zu dem er Frösche benutzte. Er hat dem Frosch das Herz entnommen und es in ein gesondertes Becherglas mit einer Kochsalzlösung gelegt. Dann hat er bei dem Frosch den Vagusnerv, einen der längsten Hirnnerven, den auch wir haben, durch einen elektrischen Impuls stimuliert. Das Resultat war, der Herzschlag verlangsamte sich. Dann ging er einen Schritt weiter und entnahm mit einer Pipette die Blutersatzlösung (physiologische Salzlösung) aus der Herzkammer. Diese tauschte er mit der Lösung in einem zweiten isolierten Froschherzen aus, das daraufhin langsamer schlug, genau so, als ob sein Vagusnerv gereizt worden wäre. Damit hatte Loewi gezeigt, daß der Effekt der Vagusreizung über einen Stoff im Extrazellulärraum vermittelt wird. Nur durch die Lösung aus der Pipette verlangsamte sich die Herzrate des zweiten Frosches. Dies ist das Prinzip der chemischen synaptischen Übertragung und der Überträgerstoff ist Acetylcholin.

Der Botenstoff, Acetylcholin (ACh) ist ein Neurotransmitter. Was bedeutet das und wo findet man ihn?

Bornhorst: Neurotransmitter sind erst einmal allgemein Botenstoffe von Nervenzellen. Mit ihnen wird ein elektrisches Signal von einem Neuron in ein chemisches Signal umgebildet und kann dann in der nächsten Zelle ein elektrisches Signal hervorrufen. Das ist der Botenstoff. Eines der wichtigsten Neurotransmitter ist das Acetylcholin, welches an vielen unterschiedlichen Prozessen beteiligt ist. Wir finden es im zentralen Nervensystem, also im Gehirn und Rückenmark, aber auch im peripheren Nervensystem, d.h. außerhalb des genannten Bereiches.

Diese Entdeckung war bahnbrechend für die Behandlung von Menschen. Warum?

Bornhorst: Alles, was wir verstehen, hilft uns, neue Therapieansätze zu finden. Gerade das Verständnis von Neurotransmittern im Gehirn nutzen wir heute bei Therapien von neurodegenerativen Erkrankungen. Bei der Alzheimer Krankheit liegt beispielsweise ein Acetylcholinmangel vor, da bei den Betroffenen auch Acetylcholin produzierende Nervenzellen absterben. Bei Morbus Parkinson kommt es zu einem relativen Überschuß an Acetylcholin, der zustande kommt, wenn beim Untergang von Hirnregionen ein Ungleichgewicht zwischen den Botenstoffen entsteht, also ein Ungleichgewicht zwischen Acetylcholin und Dopamin zugunsten von Acetylcholin. Acetylcholin hat einen starken Einfluß auf die Motorik, und daher kann man unter anderem auch das Muskelzittern beim Morbus Parkinson erklären. Durch dieses Wissen hat man Therapiemöglichkeiten gefunden.

Zu den bekanntesten Transmittern gehören Dopamin und Serotonin, die eine erregende sowie dämpfende Wirkung haben. Wie setzt man diese Transmitter ein?

Bornhorst: Dopamin (DA) und Serotonin (SRT) sind Monoamin-Neurotransmitter, die bei vielen Aspekten der Funktionen des Nervensystems von Säugetieren eine Schlüsselrolle spielen. Zu den am besten untersuchten Funktionen von Dopamin im Nervensystem gehören Kognition, Motorik, Belohnungsmechanismen durch Hirnstimulation, Eß- und Trinkverhalten, Sexualverhalten, neuroendokrine Regulation sowie selektive Aufmerksamkeit. Veränderungen des Dopaminlevels, also die Veränderung der Ausschüttung im Körper, führen zu schweren neurologischen und psychiatrischen Störungen. Die bekannteste Störung ist die Parkinson-Krankheit, die durch einen Zellverlust verursacht wird. Andere Störungen, die auf eine abnorme Dopaminfunktion zurückzuführen sind, sind beispielsweise Sucht, Schizophrenie, bipolare Störungen, Chorea Huntington, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und auch das Tourette-Syndrom.

Das Serotonin wiederum besitzt im menschlichen Organismus insbesondere auf das Herz-Kreislauf-System, den Magen-Darm-Trakt und das Nervensystem vielfältige Wirkungen. Serotonin ist wahrscheinlich am bekanntesten für seine Rolle bei der Vermittlung eines Gefühls der Zufriedenheit und des Glücks. Es ist an praktisch jeder Art von Verhalten beteiligt, z.B. an appetitiven, emotionalen, motorischen, kognitiven und autonomen Funktionen. Veränderungen im serotonergen System (SRTergic) spielen bei vielen Erkrankungen, darunter Depressionen, Schizophrenie, Migräne, Angstzustände und Demenz eine Rolle. Daran sieht man, wie wichtig die richtige Regulation der Neurotransmitter für die Gesundheit ist.

Was tut man, wenn die Neurotransmitter nicht mehr richtig funktionieren?

Bornhorst: An vielen neurodegenerativen Erkrankungen wird heute geforscht. Wir versuchen z.B. durch die Gabe von Vorstufen der Neurotransmitter oder der Beeinflussung von Synthese/Abbau gezielt einen Verlust oder eine Defizienz auszugleichen. Wir sollten immer genügend, aber auch nicht zu viel Dopamin und Serotonin im Körper haben. Die richtige Balance ist wichtig. Wenn wir nun von etwas zu wenig haben, ist das immer nachteilig für die Gesundheit. Im Falle der Parkinson-Erkrankung behandelt man daher mit Levodopa (L-Dopa), einer Vorstufe des Dopamins. Das ist derzeit die wirksamste medikamentöse Standardtherapie, die, je nachdem in welchem Stadium der/die Patient/in sich befindet, eine Linderung der Symptome bringt. Eine andere Möglichkeit sind sogenannte MAO- und COMT-Hemmer, die dafür sorgen, daß das Dopamin nicht mehr im Gehirn abgebaut wird. Das sind nur zwei Ansätze, wobei man sagen muß, daß wir bis heute neurodegenerative Erkrankungen noch immer unzureichend verstanden haben. Und für das, was wir nicht ganz verstehen, fehlen uns natürlich auch die geeigneten Therapieansätze. Es besteht viel Forschungsbedarf, um vor allem noch bessere Therapien zu ermöglichen, da der Anteil an neurodegenerativer Erkrankungen in der Bevölkerung zunimmt.

Inwieweit spielen Umweltfaktoren und die Ernährung eine Rolle?

Bornhorst: Bei der Parkinson-Erkrankung wissen wir, dass nur 10% genetischen Ursprungs sind. Es ist also sehr wichtig, Substanzen in der Umwelt zu identifizieren, die ein neurodegeneratives Potential aufweisen. Wir beschäftigen uns im Rahmen unserer Forschung beispielsweise mit der Neurotoxizität durch Lebensmittel-/ und Umwelt-relevante Metallverbindungen. Ich erkläre das einmal am Beispiel Mangan: Eine berufliche oder ernährungsbedingte Überversorgung mit dem Spurenelement Mangan kann zu toxischen Effekten auf das Nervensystem führen, die eine Reihe von Symptomen auslösen können, wie beispielsweise Gangänderungen, Koordinationsstörungen, Halluzinationen oder mentale Reizbarkeit. Diese führen letztendlich zu einem irreversiblen Krankheitsbild, welches als Manganismus bezeichnet wird. Dieses weist mit der Präsenz von motorischen und kognitiven Beeinträchtigungen eine ähnliche Neuropathologie auf wie die Parkinson`sche Krankheit. Die neurotoxischen Effekte von Mangan sind seit mittlerweile 175 Jahren bekannt und seine Wirkmechanismen sind im Laufe des letzten Jahrhunderts intensiv erforscht worden. Trotzdem sind bis heute die Mechanismen der manganvermittelten Neurotoxizität unzureichend aufgeklärt. L-Dopa hilft da nicht im Therapieansatz, d.h. es muß etwas anderes Mechanistisches sein. Ein Zusammenhang mit oxidativem Stress, mitochondrialer Dysfunktion und Proteinaggregation wird zwar vermutet, ist aber noch nicht bewiesen. Das Alter erklärt nicht immer alles, sondern auch Umweltfaktoren tragen zu Krankheitsbildern bei. Hier müssen wir meiner Ansicht nach ansetzen. Wir müssen herausfinden, inwieweit Umweltfaktoren ein Risikofaktor für neurodegenerative Erkrankungen sind und zur Krankheitsbildung beitragen. Dann kann ich auch versuchen, daß sich Menschen bestimmten Risikofaktoren nicht mehr aussetzen. Wenn bestimmte Metalle z.B. in einer Überdosierung nachteilig sind, können wir diese Erkenntnis an die Bevölkerung weitergeben, damit sie die Möglichkeit haben, sich dem zu entziehen oder sich zu schützen.

Welche Modelle nutzen Sie an der BUW für neurodegenerative Erkrankungen?

Bornhorst: Wir beschäftigen uns mit dem Einfluß lebensmittel- und umweltrelevanter Metallverbindungen auf neuronale Zellen. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Zum einen Zellkulturmodelle und zum anderen den Fadenwurm C. elegans.

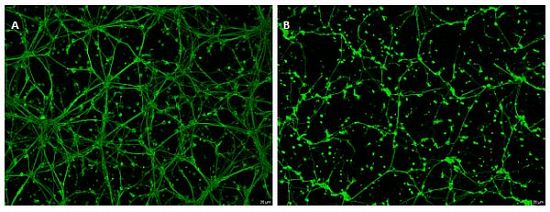

Um die neurotoxische bzw. neuroprotektive (positiv beeinflussende) Wirksamkeit einer ins Gehirn transferierten Verbindung abschätzen zu können, setzen wir in der Zellkultur menschliche Neuronen ein. So konnten wir jüngst zeigen, daß eine Überversorgung mit dem Spurenelement Mangan das Neuritenwachstum - das sind die Verbindungen zwischen den Neuronen - negativ beeinflußt. Das eigentlich schön anzusehende Netzwerk im gesunden Organismus (links) wird durch die Trennung der Verbindungen zerstört (rechts).

Wir können also sehen, diese Substanzen führen zu einer Neurodegeneration. Und dann können wir erforschen, warum das geschieht und evtl. Stoffe einsetzen, damit das nicht passiert.

Zudem nutzen wir den Fadenwurm C. elegans. Dabei handelt es sich um den ersten multizellulären Organismus, dessen Genom vollständig sequenziert wurde, was die genetische Manipulierbarkeit dieses Modellorganismus recht einfach gestaltet. Aufgrund des hoch spezialisierten Nervensystems bestehend aus 302 Neuronen und mehr als 700 Synapsen stellt der Wurm auch eine innovative und leistungsfähige Plattform in Bezug auf die Untersuchung neuronaler und eventueller neurodegenerativer Prozesse dar. Die Testung auf eine mögliche Neurotoxizität im Fadenwurm kann durch unterschiedliche Methoden erfolgen. Man kann die transparenten Würmer einsetzen und deren Neuronen mit einem Fluoreszenzsignal spezifisch markieren, also einfärben. So kann man entsprechend betroffene Neuronen mikroskopisch identifizieren. Bei der Aufnahme von Giftstoffen erkennt man dann sehr deutlich, wie der Neuron geschädigt wurde und abstirbt. Zellkörper sind dann nur noch ganz klein, Verbindungen werden gekappt, es liegt also ein neurodegeneratives Potential durch eine Substanz vor.

Auch das Verhalten des Wurms wird durch Neurotransmitter gesteuert. Wir können uns die Schlängelrate ansehen, und wenn ein Wurm mit einem Metall gefüttert wird und sich die Schlängelrate verändert, dann wissen wir sofort, daß etwas im Neurotransmittersystem nicht mehr stimmt.

Zusätzlich entwickeln wir eine Methode, um auch instrumentell-analytisch die Neurotransmitter zu erfassen, d.h. wir können sie quantifizieren, die genaue Menge an Dopamin, Serotonin oder Acetylcholin in Würmern benennen und Aussagen über den Abbau der Stoffe machen. Und wir können den Wurm auch genetisch manipulieren. Wir haben sogenannte Parkinson-Würmer, deren Gen manipuliert wurde, so daß sie ein hohes Risiko für Parkinson haben. Wenn wir nun wissen wollen, wie ist denn jetzt das Risiko für eine neurodegenerative Erkrankung, wenn die Genetik sich also verändert hat und wir füttern den Wurm auch noch mit dem Metall, dann können wir sehen, ob er sensibler oder weniger sensibel ist. Dadurch können wir die Genetik und die Umweltfaktoren besser verstehen und bestimmen.

Uwe Blass

Julia Bornhorst studierte und promovierte an der Westfälischen Wilhelms Universität Münster. Sie arbeitete fünf Jahre am Institut für Ernährungswissenschaft der Universität Potsdam. Seit Januar 2019 ist sie Professorin für Lebensmittelchemie an der Bergischen Universität.

|

Froschherzen im Dreivierteltakt

Julia Bornhorst über die Entdeckung des ersten Neurotransmitters 1921

von Uwe Blass

Vermischtes

21.12.21