Mussuma Vorbeikom oder

die Suche nach dem radikal Bösen

auf der Wedding-Conference in Verona

Was kann man schon in Verona machen außer Heiraten, werden Sie fragen. Ja, Moment: In die Arena gehen, Brava Brava Mortadella, stehende Ovationen, nur mal als Beispiel.

Oder zum Balkon schlurfen, von dem sich Romeo seinerzeit hätte besser abseilen sollen, aus gesundheitlichen Gründen; ab in die Tomba, nur keine falsche Rücksichtnahme. Aber in Italia ist eben alles, wie soll man sagen, mehr sagen- als Einzelhaft, und in Verona erst recht, mit südalpinem Hüftschwung in den Familienslalom, zwei links zwei rechts, aber die Stange immer stehenlassen. Ach nö, aber was man prima kann in Verona: Heiraten! In der Tomba naturalmente, Fototermin im Giardino Giusti mit Panini und Bambini, Espresso bei Santa Anastasia, und anschließend im Cafe Dante mit der Pescatrice auf dem Porreebett versacken, was fehlt?

Eben. Das passende abendländische Reflexionsniveau zur Eheschließung - zwischen venetianischer Palazzo-Bar und Theoderichs Tanzbrunnen, mit ortsansässigen Gastdoktoranden, geladenen Überseeprofessoren und geisteswissenschaftlichen Autodidakten aus Ostdeutschland halt die kulturellen Frontberichterstatter aus Europa und aller Welt.

Und ich mitten dazwischen geraten, unschuldig, weil durch Verwandtschaft, aber guten Willens angereist, was das Schlimmste ist, und bester Laune, was hilflos macht, an den rechten Tisch geordnet. Wo binnen Sekunden, man spricht in solchen Fällen ausnahmsweise zurecht von ansatzlos, nach kurzem, kaum verhohlenem ökolinguistischem Vorspiel, sich das Gespräch zuspitzt.

Gute Laune als widernatürlichen Zustand empfindend, ergreift meine Nachbarin noch bei „Il lago di Polenta“ Maßnahmen zur Abschaffung derselben, will sagen jenes Brötchen, das klar und deutlich zu mir gehörig auf meinem Teller kauert. Ich rechne mit einem eleganten Schwenker zu Proudhon, Eigentum ist Diebstahl, doch mitnichten. Sie stellt die Frage nach dem radikal Bösen: Wie kann es und wo und wie und ist es zu denken? Sehr erfrischend die Zitrone zur Polenta, wende ich ein: Was der See hergibt, braucht Zitrone!

Keine Chance. Antik ist das Böse schon nicht plausibel, bitte noch ein Wasser, mit der Moderne ist gar nichts zu klären, ja, con gaz. Wie es denn mit Hegel sei, der kriegt doch alles klein mit seiner Dialyse, presche ich vor. Wir können es eigentlich gar nicht denken, das radikal Böse; aber das Gute, das sollen wir denken können, erfahre ich, das ist es ja mal wieder, eben! Nein, mir bitte nicht mehr. Als Kind war Baader-Meinhof für mich das radikal Böse, geht es streng, aber noch wohlwollend frisch kurzhaargefönt weiter. Ist das schon ein 94er?, werfe ich ein, aber vergebens, schon beißt sie in das ohne Zweifel mir zugedachte Panino, das sich aber zu meiner großen Freude als splitternd harte Alt-Backware entpuppt, irgendwas muß es ja geben, was die Italiener nicht besser können.

Als ich in die Tanzstunde ging, hebt es gegenüber an, war für mich Hitler das radikal Böse, allgemeines wissendes Nicken; aber natürlich ist Hitler das nicht, nur wir können nicht anders, als so zu denken. Das hätt, ich mir ja denken können, wollte ich schon denken. Da! Plötzlich Stille. Jetzt ist es passiert. Alle haben was Intelligentes gesagt und gucken mich an. Wie bin ich an diesen Tisch geraten?! Schicksal? Fügung? Wer hat die Tischkärtchen dieser Welt entworfen?

„Da muß ich jetzt spontan an Dr. Mabuse erinnern!“, mache ich einen Versuch und gedenke dankbar des verkabelten Fernsehers im Hotelzimmer, „Gerd Fröbe drückt vordergründig die Hälse zu, doch das radikal Böse lauert unerkannt dämonisch, aber dafür personal im Hintergrund!“

Als das Personal die nächsten Teller serviert, zuckt die streng mönchisch gekleidete Lehrbeauftragte neben mir immer noch nervös mit den Augenbrauen und zerrt heftig an ihrem LKW-ähnlichen Ohrgehänge. Ermutigt schlage ich mit der Gabel in den nächsten Gang. „Risotto e porcini!“, ruft schräg von links ein nach Paris verschlagener Honorarprofessor aus alter Schnapsbrennerfamilie mit knödeliger Akademiker-Amüsierstimme.

„Wo ist das Schwein?“, sage ich. „Wohl doch mehr Steinpilze“, flötet es indigniert und blond von gegenüber, romanistisch quasi kurz vor dem Rigorosum stehend, und schon räuspert sich hinter mir vernehmlich ein apl. Prof. aus Berlin: Der Bräutigam setzt zu einer mehrsprachigen Rede an.

Treffend beginnt draußen es zu regnen. Das Sorbetto stellt sich ein, als hätte es nie etwas anderes getan, am Ecktisch erklärt der volljährige Sohn des Bräutigams aus erster Ehe einer Ex-Suhrkamp-Verlegerin vergeblich einen Blondinenwitz. Ich weiß nicht, ob Sie den schon kannten. Nein, wie war gleich der Name?

Filettino di vitello folgt an gedünstetem Fenchel mit mächtiger Sauce, der, Modena ist nicht weit, sofort Essig unterstellt wird. „Wie Sauerbraten!“, entfährt es einer nur unter größten Schwierigkeiten noch rechtzeitig eingeflogenen frisch habilitierten Lektorin, deren mitgelieferter Mann als Beleg für die Wahrscheinlichkeit der kühnen These schnell noch seine Abstammung aus dem Sauerland mithilfe des Personalausweises ins Feld führt.

Da! Die angestrengte emanzipatorische Mecki-Frisur von links hat den Mund voll, darauf habe ich gewartet: „Dr. Mabuse ist ja nur ein Beispiel - nein, jetzt lieber etwas von dem Roten.“ Ihr Kampf mit dem kauresistenten Fenchel dauert an, und ich hole den Jesuiten raus: „Der liebe Gott, wenn er Lust hat, kann radikal böse sein. Weil er alles kann, sonst wäre er ja nicht Gott, gell?“

„Kant behilft sich da mit einer Unterscheidung“, springt plötzlich von rechts ein sympathisches und ohne Zweifel bereits jetzt beachtlich angetrunkenes Mitglied des Institutes für Kulturwissenschaften dazwischen. „Das macht er gerne, wenn es Schwierigkeiten gibt!“

Die Braut beginnt, unter starker Anteilnahme der Mutter die Geschenke auszupacken. Ein schwarzgekleideter Herr mit Silberkette trägt rechteckig und bedrohlich dick eine Hochzeitstorte herein. „Kant! Genau!“, nehme ich den freundlich hingesponnenen Faden auf, „ich könnte versuchen, ein Bier für uns zu bekommen!“ Mir ist klar, daß ich nun gefährlich nah am Abgrund des radikal Bösen manövriere; habe aber das Institut für Kulturwissenschaften richtig eingeschätzt. Auch dort hat man offensichtlich bemerkt, daß der Rotwein stark Korken hat. „Kant ist ja wohl total unspannend“, versucht die Dame von links mit total unleerem Mund einen Keil in die sich konstituierende Fraktion zu treiben, um zurück ins Match zu kommen - zu spät. Zu ihrem Pech hat der Vertreter der Kulturwissenschaft erstens Kant als Spezial gebiet und zweitens schon schwer einen kleben. „Wenn der Mensch Gott als radikal Böses denken will, ist das eben nicht Gott!“, wird sie beschieden. „Jawoll“, assistiere ich, „und wer liebte den Senf mehr als der Königsberger?“

Mein neugewonnener Gesprächspartner strahlt mich ob meines souverän hingeworfenen Returns begeistert an und folgt mir freudig mit den Worten „Wie hat eigentlich Schalke gespielt?“ zum Chef des Cafe Dante, der einen besorgten Blick auf die knappen tschechischen Pils-Vorräte seines Hauses wirft, alles noch k.u.k., aber natürlich, während die rührend kurzsichtige Lebensgefährtin des kantigen Spezialisten, zuständig für die Vergabe von EG-Fördermitteln in Brandenburg, NRW und Liechtenstein, beginnt, Stipendien an die Anwesenden zu verteilen, um unseren Getränkewechsel kulturell abzufedern.

Schnell sind die Konditionen mehrjährig festgeschrieben. Die Braut zupft sich ihren Lampenschirm zurecht. Der Kollege aus New York kramt seinen Schlips, putzt die Brille und eröffnet die Wedding-Conference, woraufhin die Verlagstante erklärt, sie sei für nichts verantwortlich zu machen, womit sie recht hat. Der Honorarprofessor aus Paris muß dringend gehen, wir finden keinen Flaschenöffner und weichen ins Früh-Arabische aus. „Mussuma Vorbeikom!“, schießt der Kant-Diskurs tief ins Experimentale. „Issochklah!“, entgegne ich.

Inzwischen liegt die Piazza dei Signori schwarz vom warmen Septemberregen. Hier und da guckt das Böse radikal aus einem Gully. Es ist nur ein Schirm da, meiner. Und den brauchen wir auch - unser Hotel ist nämlich das nächste.

Aus dem Buch „Parmesanides“, Aachen 2003

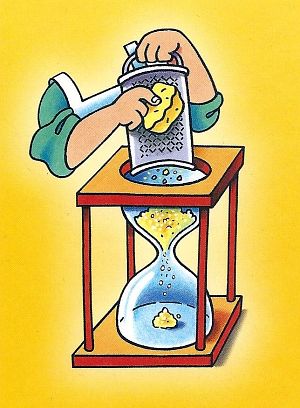

Die Illustration stellte freundlicherweise Jürgen Pankarz zur Verfügung.

|

Mussuma Vorbeikom oder die Suche nach dem radikal Bösen auf der Wedding-Conference in Verona

von Wendelin Haverkamp

Das Feuilleton

26.07.22