„Hier ist die Stelle, wo ich sterblich bin“

Zur metaphorischen Bedeutung der „Achillesferse“

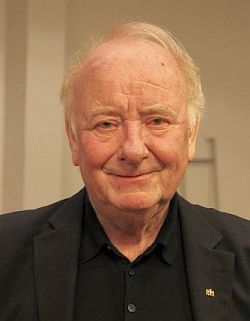

Von Heinz Rölleke

In Schillers „Don Carlos“ (I.6) rühmt König Philipp, „der reichste Mann in der getauften Welt“, seine Stellung als Weltbeherrscher: „Die Sonne geht in meinem Staat nicht unter.“ Durch seine Herrschaftsführung fühlt er sich unangreifbar, weil sie keine Schwachstelle hat: „Für meine Völker haftet mir mein Schwert.“ Furcht bleibt ihm fremd:

Wenn ich einmal zu fürchten angefangen,

Hab ich zu fürchten aufgehört.

Er stellt fest, daß solche Macht auch anderen vor und nach ihm gegeben sein könnte, und er fragt sich, was ihm allein „eigen“ ist. Das ist allein die Verbindung zu seiner jungen Frau Elisabeth und deren unbedingte Treue:

Das ist mein eigen. Was der König hat,

Gehört dem Glück – Elisabeth dem Philipp.

Hier ist die Stelle. Wo ich sterblich bin.

Aus solcher Haltung erwächst seine völlig unbegründete und durch nicht gerechtfertigte Eifersucht seiner jungen und untadeligen Frau gegenüber. Philipp hat und fürchtet nur diesen einen Schwachpunkt, durch den er tödlich getroffen wäre. Das stellt ihn in eine Reihe mit einigen altmythischen literarischen Figuren wie dem jungen Gott Balder in der germanischen „Edda“ (von Snorri Sturluson im frühen 13. Jahrhundert verfaßt) oder dem gewaltigsten griechischen Helden vor Troja in der „Ilias“ (von Homer im 8. Jahrhundert vor Christus gedichtet).

Balder war die Lichtfigur unter den Asen und wurde von allen geliebt. Als er einmal von seinem Tod träumte, überkam seine Mutter Frigg ein furchtbarer Schrecken, und sie versuchte sofort alles, um ihrem Sohn dies Schicksal zu ersparen, indem sie alle Tiere und Pflanzen auffordert, zu schwören, den Balder nicht zu töten. Diese halten sich an ihren Eid, so daß der junge Gott für unverwundbar galt. Im Vertrauen darauf veranstaltete man ein Wettschießen auf Balder, wobei auch verschiedene Pflanzen auf ihn abgeschossen wurden, was er zunächst souverän überstand. Dem bösartigen Feuergott Loki, der schon lange mit Neid und Haß die allgemeine Beliebtheit des jungen Asen beobachtet hatte, war nicht entgangen, daß seiner Mutter Frigg bei ihrer Beschwörung der Pflanzen einen kleinen Mistelzweig übergangen hatte, weil er ihr als zu winzig erschienen war. Mit diesem bestückt Loki unvermerkt ein Schießgerät, und Balder stirbt tödlich getroffen. Was König Philipp in Schillers „Don Carlos“ befürchtet, hat sich im Schicksal des nordischen Gottes in der „Edda“ so überraschend wie fatal eingestellt: Ein kleiner unter allen Tieren und Pflanzen übersehener oder nicht ernst genommener Zweig besiegelt Balders Schicksal – eine scheinbare Kleinigkeit bringt ihm den Tod; die kleine Mistel spielt die gleiche Rolle wie die Schwachstellen, wie andere mythische Helden diese. schicksalhaft, aber wohl unwissend oder unbeachtet an ihrem Leib tragen.

Siegfried erschlägt in der Nibelungensage einen Drachen und badet sich in dessen Blut. Die Partien seines Körpers, die das Blut benetzt, sind undurchdringlich und schützen zeitlebens vor Verwundungen und Tod. Indes fiel, von Siegfried unbemerkt, genau in die Mitte zwischen seinen Schulterblättern ein Lindenblatt, so daß diese kleine Stelle nicht durch das Drachenblut geschützt wurde. Seiner Gattin Kriemhild hat er davon berichtet; von da an war sie der einzig Mensch, der von dieser verwundbaren Stelle wußte. Als sie Grund hatte, um sein Leben zu fürchten, weihte sie ausgerechnet Hagen in das Geheimnis ein und bat ihn, auf Siegfried acht zu haben, diese Stelle bei Gefahr immer im Auge zu behalten und ihren Gatten, wenn nötig, zu beschützen. So bestickte sie Siegfrieds Waffenrock mit einem kleinen Kreuz, um die Stelle für Hagen zu markieren. Als Hagen wenig später Siegfrieds Ermordung plant, macht er sich seine Kenntnis zunutze: Als sich Siegfried über ein Wasser beugt, um zu trinken, stößt er ihm den Speer so tief in den Rücken, daß dieser aus der Brust wieder heraus trat (eine Szene des Nibelungenlieds, die Goethe wegen ihrer drastischen Bildkräftigkeit ganz besonders schätzte). Ein kleines Lindenblatt markierte die einzige Stelle, durch die Siegfried sterblich war. Vergleichbar hatte ein unscheinbar kleiner Mistelzweig (dessen schicksalhafte Bedeutung nur Loki, wie andererseits nur Hagen Siegfrieds Verwundbarkeit kannte) Balders Tod herbeigeführt.

Strahlende Helden wie Balder und Siegfried kommen durch die Entdeckung scheinbarer Kleinigkeiten, durch die sie sterblich sind, durch bösartige Widersacher um ihr Leben. Schon früher und allbekannt hatte Homer ein in dieser Hinsicht identisches Motiv zweimal in seine um 800 vor Christus entstandene „Ilias“ eingebracht und es zum Zielpunkt seines gewaltigen Epos gemacht. Achilles, der scheinbar unbesiegbare, glänzendste und stärkste Held im Heer der Griechen vor Troja, war das Kind eines sterblichen Vaters und der Göttin Thetis. Um ihrem Sohn Unsterblichkeit zu verleihen, tauchte sie den gesamten Körper des Neugeborenen in den Unterweltsfluß Styx ein. Dabei hielt sie das Kind an einer Ferse fest. Nur diese Stelle blieb vom festmachenden Wasser des Styx unbenetzt und wurde dem Achilles schließlich zum Verhängnis. Der herangewachsene Held ließ sich vom Schmiedegott Hephaistos einen berühmten Schild und eine den ganzen Körper perfekt schützende Rüstung anfertigen. Im Verlauf der Kämpfe vor Troja kam es zu einem Streit zwischen dem griechischen Heerführer Agamemnon und Achilles, der sich deswegen grollend vom Kampfgeschehen zurückzog. Prompt wurden die Trojaner siegreich, drängten das griechische Heer zurück und drohten es ganz zu vernichten. Patroklos, der Freund des Achilles, beschwor diesen vergeblich, wieder in den Kampf einzugreifen und das griechische Heer zu retten. Nach der Weigerung des Helden, selbst in den Kampf zu ziehen, leiht ihm Achilles seine ringsum schützende Rüstung. Hektor, der stärkste trojanische Kämpfer, entdeckte an der die Halsbeuge schützenden Rüstung eine winzige Stelle, an der er den Patroklos mit seinem Speer tödlich verwundete. Der Schmerz des Achill um seinen gefallenen Freund war unermeßlich. Sofort nahm er wieder am Kriegsgeschehen teil, vor allem um sich an Hektor zu rächen. Es gelang ihm, den trojanischen Helden zum Zweikampf zu stellen, der inzwischen Achills Rüstung trug, die er dem erschlagenen Patroklos geraubt hatte Homer schildert das Ende des Zweikampfs so (Ilias v. 322-329 in der Voss'schen Übersetzung):

Rings zwar sonst umhüllt ihm den Leib die eherne Rüstung,

Blank und schön, die er raubte, die Kraft des Patroklos ermordend:

Nur wo das Schlüsselbein den Hals und die Achsel begrenzet,

Schien die Kehl' ihm entblößt, die gefährlichste Stelle des Lebens:

Dort mit dem Speer anstürmend durchstach ihn der edle Achilleus,

Daß ihm gerad' aus dem zarten Genick die Spitze hervordrang.

Doch nicht völlig durchschnitt der eherne Speer ihm die Gurgel,

Daß er noch zu reden vermocht' im Wechselgespräche.

Es ist so verblüffend wie erstaunlich, daß die Sterbeszenen Hektors und Siegfrieds sich im Abstand von 2000 Jahren fast Punkt für Punkt ähneln: Auch Siegfried kann noch mit seinem Mörder sprechen, nachdem dieser ihm den Speer durch die Brust gestoßen hatte - bei Homer wie im Nibelungenlied durch die einzig verwundbare kleine Stelle.

Fast wie ein Motivreim mutet dann der Tod des Achilles an, wie es etwa Statius in seiner „Achilleis“ (I.26 ff. um 90 nach Christus) gestaltet. Schiller hat auf die Szene im Gedicht „Nänie“ in aller Kürze angespielt:

Nicht errettet den göttlichen Held die unsterbliche Mutter,

Wann er, am skäischen Tor fallend, sein Schicksal erfüllt.

Nach Hektors Tod beschlossen die Götter, daß auch Achilles das Leben verlieren sollte. Paris, der einst Helena geraubt und damit den Trojanischen Krieg angezettelt hatte, wurde von Apollo ausersehen, den Plan der Götter zu vollziehen. Er riet dem Paris, Achilles mit einem Pfeil in die Ferse zu schießen, die einzige Stelle, an der er verwundbar war. So geschah es, und auch Achilles kam durch eine kleine Schwachstelle ums Leben. Seine Ferse wurde etwa seit dem15. Jahrhundert als Achillesferse berühmt - schriftliche Belege sind aber erst seit dem 19. Jahrhundert bekannt. Das Kompositum stammt unverkennbar aus der Bildungssprache der Humanisten und gelangte erst spät in den allgemeinen Wortschatz (vgl. französisch „Le talon d'Achille“, englisch „The heel of Achilles“). Bis heute lebt das Wort als Metapher für 'verwundbare Stelle', schwacher Punkt eines menschlichen Körpers oder eines Systems oder einer Taktik in vielen Sprachen weiter. „Achillesferse“ und auch „Achillessehne“ (die bei Fußballern oder Läufern oft verwundet wird) gehören zu den wenigen Wörtern, die unverändert vom gelehrten Gebrauch in die Volkssprache gelangten und sich dort halten konnten.

© Heinz Rölleke für die Musenblätter 2023

|

„Hier ist die Stelle, wo ich sterblich bin“

Zur metaphorischen Bedeutung der „Achillesferse“

von Heinz Rölleke

Vermischtes

01.02.23